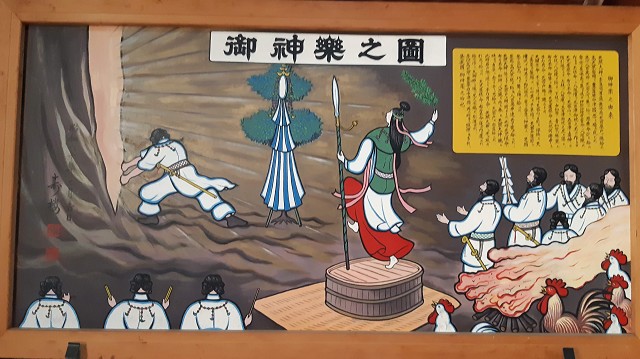

御祭神

天照皇大神

(あまてらすすめおおかみ)

天岩戸の神隠れで有名な神様です。一般的には太陽の神様と言われています。太陽光は全ての生命体を支えている原点であることから、あらゆる事にご神徳を発揮すると言われています。

鎌数伊勢大神宮では椿海干拓事業の際に、工事の無事を祈願し、辻内刑部左衛門の大願を成就したという逸話から特に五穀豊穣、厄除祈願、工事安全、商売繁盛の御利益があると地域の人々より厚く信仰されております。

由緒

鎌数伊勢大神宮(かまかずいせだいじんぐう)は、寛文11年(1671年)に干潟八万石総鎮守として創建された神明社です。

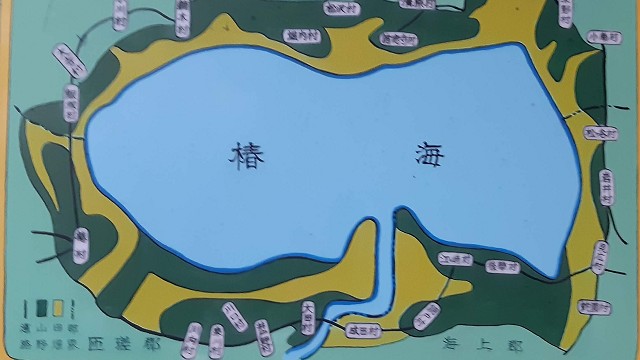

江戸時代前期の寛文年間(1661年-1673年)に、辻内刑部左衛門と白井次郎右衛門らによって太田ノ胡水とも呼ばれた広大な湖である椿海の干拓が始められました。

干拓事業が盛んに行われていた頃、農民たちからの強い反発と工事の失敗や事故が度重なり頭を抱えた辻内刑部左衛門はご神徳を得るために伊勢桑名藩主松平定重を通じ伊勢神宮御師である梅谷左近太夫長重に工事の無事を祈願しました。

(椿の海干拓前の図)

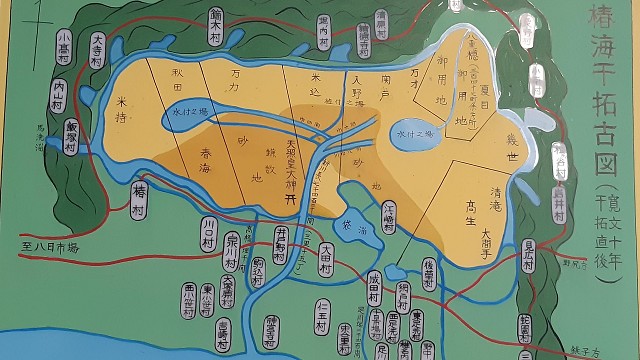

こうして椿海の干拓の大業が成されたことから、鎌数の地に伊勢皇大神宮より御分霊をおうつしして祀ったのが鎌数伊勢大神宮の前身だと伝えられています。

(椿の海干拓後の図)

例祭

鎌数神楽

鎌数神楽とは鎌数伊勢大神宮で行われる最も重要なお祭り(例祭)です。

江戸時代中期の宝暦6年(1756年)から現在に至るまで一度も欠かすことがなく続けられているお祭りだと伝われています。

毎年3月27日と28日の2日間とも(各日午前11時ごろから午後5時半ごろまで)境内の神楽殿にて「十二座神楽」と「稚児舞」が演じられております。

鎌数神楽は昭和40年4月27日に県指定無形文化財に指定されており、神楽師と稚児(女子小学生)によって神恩感謝と五穀豊穣を祈念して奉納されています。

神楽師さん、お稚児さん

大募集中

鎌数神楽の舞台にて、ご奉仕頂ける「神楽師」や「稚児」を募集しております。

詳しい内容や募集要項に関しては下記のInstagramをご参照いただくか

お電話やメールなどで当社までお問合せくださいませ。